マンサンダルに最適な季節は当然夏です。

私も散々履きまくった後の夏の終りにこの記事を上げようとしているというズレ…。

スー(@bacteria_suzu)です。

本日もお越しいただきありがとうございます。

しかし、履きまくったからこそ、やはり強く良さを実感し強く伝えたい気持ちになったということ。

前回の記事を読まれて、すでにマンサンダルの材料を揃えている方もいらっしゃるでしょう。でしょう?でしょでしょ?

今回はマンサンダルとそっくりのワラーチ、この2者の違いを比較することでさらにマンサンダルの独自性を紐解きます。

そうして気分を上げたところで、マンサンダルという履き物を自作するという壮大なステージへGOです。

履き物を自分で作れるってかなりスペシャルですよね!

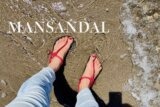

私は自作のマンサンダルで山も川も東京のコンクリートジャングルも、ガシガシと歩いてきました。

作り方は簡単ですので、ぜひマスターして作ってみて下さいね。

マンサンダルとワラーチの違い

そもそも、すでにワラーチという製品があるのであればそれとイコールと言ってもいいくらいのマンサンダルを開発し商品化した意図ってなんでしょうか?

実際に、見た目も正直そっくりですし、どちらも足ビキニのようなんですよね。

しかし、そこには開発者:坂田満さんのこだわりがあります。

裸足感覚はどちらが強い?

ワラーチもマンサンダルも、どちらも裸足感覚に近いミニマルなサンダルであることは間違いないのですが、そこには明確な違いがあります。

| ワラーチ | マンサンダル | |

| コンセプト | シューズから余計な部分を削ぎ落とした履き物 | 裸足がベースで最低限の素材を足す発想 |

| 装着感 | 履き物として足に密着 | 「纏う」「羽織る」感覚で、裸足寄り |

| 素材など | ソール・紐の素材や通し方にバリエーションが豊富 | 使用素材や紐の結び方が決まっており、規格化されている |

裸足感覚という点においては、マンサンダルの方に軍配が上がりそうですね。

ワラーチは、ララムリたちが現地で手作りしている元祖ワラーチを再現した製品といえます。

なので、構造はマンサンダルと似てはいますが、どちらかというとしっかりと山岳地帯を走り抜けるのに適しているものでしょうね。

裸足ラン用としてきちんと機能するように足と紐をしっかりと固定するものになっています。

一方マンサンダル作成の意図はそれとはちょっと違います。

“足をほぼ締めつけず裸足感覚を最重視したデザイン”であり、走れる裸足感覚のサンダルの中では最も裸足寄りなのです。

しっかり固定vs「ゆる・ふわ・りん」

ワラーチはとにかく紐で足にしっかり固定します。

履き物として足に密着する造りで、ソールも常に足裏に密着し、当たり前ですが地面から離れても付いてきます。

これはワラーチとマンサンダルの最大の違いだといえるかもしれません。

マンサンダルは紐(パラコード)がとにかくゆるゆるです。

紐は足に縛り付けるのではなく、ゆるく、ふわりと巻きます。そうすることでコシのあるパラコードがりんと立ち足から離れるのです。

地面から足を上げた時、足裏がソールから離れ、着地する時は紐が足から離れるというスカスカ感があるのが最大の特徴ですね。

この特徴を満さんは「ゆる・ふわ・りん」と定義されています。

そして、この定義を定着させるために、マンサンダルに使用する素材と紐の結び方は決まっています。そうなんです、ルールがあるんです。

手作りしてこそのマンサンダル

先の項目を踏まえると、自然と導かれる次のステップがあります。それは、

マンサンダルは自作してこそ足に纏える

ということです。

ワラーチの紐固定に関しては、基本的に調節アジャスターが付いているのでそれを足のサイズに沿って動かすことでしっかりフィットさせることが可能です。

では、マンサンダルのゆる・ふわ・りんはどうでしょう?

アジャスターを使用するのではなく、実際に足を置いた状態で紐を通していき、自分のゆる・ふわ・りんを探って結んでいくのです。

実は紐を通し終えた完成品も販売されているのですが、結局は自分の足に合わせて多少紐を通し直さないといけないと思います。

公式サイトを見ても、完成品を販売するより、マンサンダルの概念を学んでから手作りするワークショップの方に力を入れられているような雰囲気があります。

代官山にショップもありますが、きっとそこでも「作ってみる」という流れになる方が多いんじゃないかな。

そして、手作りするためのフォローアップが実に充実しているのです!

私は手作り一択でしたが、紐の色選びで悩んだくらいで、あとは動画を見てすぐに作れてしまいました。なんなら小学生の娘たちと一緒に、彼女たちも自作しましたよ!

マンサンダルを作るために必要な素材

マンサンダルは、最小限のパーツで最大級の裸足感覚を追求できる自作サンダルといえます。

ソールと紐、それを組み合わせていく道具、それだけで作れます。

そして、マンサンダルたらしめる素材があらかじめルールとして決められているので、迷うこともなくそれに従って購入すればOKです。

ビブラムシート

マンサンダルのソールはビブラムシート一択です。現在ビルケンシュトックの7mmも認定されています。

【Vibram社製 シート8338、8365】というゴム素材です。

公式ショップまたはAmazonなどでも購入可能です。

- 軽さ

- 耐久性

- 適度なクッション性

- 路面からのフィードバック

これらを全て兼ね備えています。

カラーは、ブラック・ブラウン・ベージュから選べます。

パラコード

マンサンダルの唯一の魅せどころと言ってもいいでしょう。

カラフルな紐【ATWOOD社製 パラシュートコード(4mm)】は、豊富なカラーバリエーションの中から好きなお色を選べます。

マンサンダルの「りん」に欠かせない適度なコシがあるのが特徴です。

サラッとした質感なので、足にまとわりつく感じがほとんどありません。

コシがあるのでヘタることもなく、脱ぎ履きもしやすいです。

一足ぶんで約3メートルあれば十分です。

必要なツール

使用する道具は

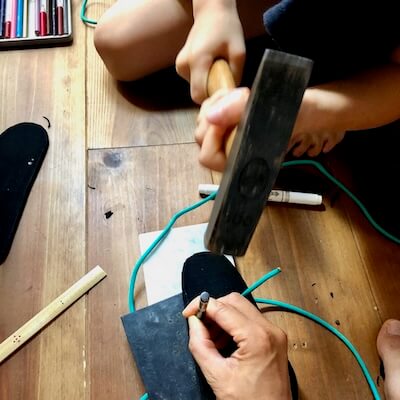

- ハサミ:シートをカット

- 穴あけポンチ(6mm):紐を通す穴を開ける

- ハンマー:ポンチとペアで使用

- 頑丈な下敷き:古雑誌などでもOK

- 水生ペンか色鉛筆:足形をトレース

- ライター:パラコードの端を止める

以上です。

穴あけポンチが下に貫通するので、下敷きにゴム製などのシートを使いましょう。

初めてでも超簡単!マンサンダルの作り方

材料が揃った後は公式サイトの動画が観れるように準備して下さいね。

マンサンダル作りで欠かせないのが、正確な紐の通し方です。

こればっかりは動画を観るのが一番ですので、ぜひ何回も巻き戻したりしながら確認して下さい。

作り方の手順

動画で一目瞭然ではありますが、私が作った時の画像をまじえて簡単な手順も記しておきますね。

① ビブラムシートにペンなどで足型をなぞり、ハサミでカットする

② 親指と人差し指の間、左右のかかと付近、合計6箇所に穴あけポンチで6mmほどの穴を開ける

③ 1.5m×2にカットしたパラコードを、足に合わせて穴に通しながら締め加減を調整していく(動画参照)

④ 最後に余った紐をカットして端をライターで処理して完成!

マンサンダル作りのコツ

マンサンダル作りの“コツ”は、履き心地や耐久性、裸足感覚を最大化するための細かな工夫にあります。

ぜひこのコツを押さえて、さらに自分の足に心地いいマンサンダルを作って下さいね!

足型は丁寧に取り、左右差をなくす。

ビブラムシートを切る前、足型トレースは丁寧に。左右の大きさ・形が大きく違わないようにするのが仕上がりの美しさ・フィット感の鍵です。

穴の位置は慎重に決める。

親指と人差し指の間、かかとの左右の穴の位置はズレると履き心地が悪くなります。公式サイトや動画を参考に、下書き段階で一度確認しましょう。

常にゆる・ふわ・りんを意識してパラコードを通していく。

「脱げるか脱げないか」くらいの締め加減がちょうど良いので、ピッタリ締めすぎず、足を締め付けないように注意します。

巻き方の調整は座ってから行う。

紐を通して調整する際は、座った状態で足をのせて行いましょう。少し足がむくむときでも脱げにくく、ずれにくい長さに微調整できます。

こまめに微調整する。

実際に歩いたり走ったした後、紐の長さや位置が気になったら何度でも調整を。履き心地がしっくり来ない場合は遠慮なく修正しましょう。

まとめ:マンサンダルは最小限の材料で超簡単に手作りできる!

足腰が大事!とはよく聞きますが、実際にそう言っている人の足元が重厚な靴でがっしりと覆われていたりすると、「んん??」と思ってしまいますね。

高齢になっても自分の足で歩き、自分のことは自分で出来る状況を長く保ちたいものです。

そのために、今のうちから足元を開放して、土台の感覚をしっかり研ぎ澄ませておくのはとっても大事なことではないでしょうか。

もちろん、歩かないよりは重厚な靴を履いてでも歩いた方がいいですが、メキシコの“走る民族”のように、軽やかに地面を駆け回れる足を、死ねまでに一度は体感したいものです。

マンサンダルのおかげなのかどうか分かりませんが、私自身も結構な長距離を歩くことが若い頃より楽になっています。

一時は本の影響で毎朝マンサンダルで走っていましたが、また再開してみようかな〜なんて3%くらい思いました。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。